【2025年向け】社労士の独学におすすめのテキスト(参考書)、口コミ・評判まとめ【最高の一冊を選ぶ!】

独学で社会保険労務士試験に挑む方は、テキスト(参考書)・問題集選びが重要です。社労士の試験範囲は大変広いので、効率良く学習出来る優れたテキストを選ぶ必要があると思います。

社労士試験対策のテキストは様々な出版社からリリースされており、シリーズ化されている物をすべて揃えるとかなりの量になりますから、「どれを選ば良いのか分からない」という悩みはつきものだと思います。

本記事では、実際の購入者の口コミや評判も交え、独学におすすめのテキストをランキング形式でご紹介致します。新しくテキストを購入する方も、買い替えを検討されている方も是非参考にして頂き、あなたの理想の1冊を選んで頂きたいと思います。

「おすすめのテキスト早速見るぞ!」・・・とその前に!まずはテキスト選びのコツを押さえておきましょう。以下の5つのポイントに最低限注意して選べば、失敗する確率はグッと減らせるかと思います。

- テキストや問題集は同じシリーズで統一する事

- 概念的な部分は、図表・イラストを用いて表現されている事

- 初学者はスタートアップ教材を最初にこなした方が良い

- 最新の法改正に対応している事は必須条件

- 出版社のホームページで改定情報等がチェックできるサポートがあると良い

テキストは問題集がセットで販売されており、内容がリンクしている場合がありますから、同じシリーズで統一する事をおすすめ致します。他の出版社やシリーズをバラバラに購入すると関連性が切れてしまい、学習効率が下がってしまいます。

社労士の学習では概念的で理解しづらい条文が多数出てきます、側注に補足事項が記載されていたり、登場人物の立ち位置がわかり易い様に図表がやイラストが効果的に使われているテキストを購入するようにしましょう。

初学者の方はスタートアップ用テキストから始めて基礎テキストに移行するのがスムーズです。全体像を掴む事が出来るので、学習計画立案やスケジュール管理がしやすくなります。また、基礎レベルのテキストに移行したあとの理解度がかなり違って来ます。

社労士の試験内容は法改正に影響を受けますので、テキストや問題集が最新の法改正に対応している事が重要です。法改正の情報等は、ホームページでまとめて情報提供してくれるサポートを有する出版社のテキストを選ぶと良いでしょう。

Amazonの場合は書籍の中身を確認出来るものがあり、 アイコンが付与されていますので、購入前に内容をチェックしてみましょう。

アイコンが付与されていますので、購入前に内容をチェックしてみましょう。

テキストの内容は度々改定等が行われるため、ご購入の際は対応年度やシリーズをチェックするようにお願い致します。

そのため、本記事では過渡期については旧年度版の情報も合わせて掲載しておりますので「今年の分はここまで出揃っている」の比較にご利用ください。

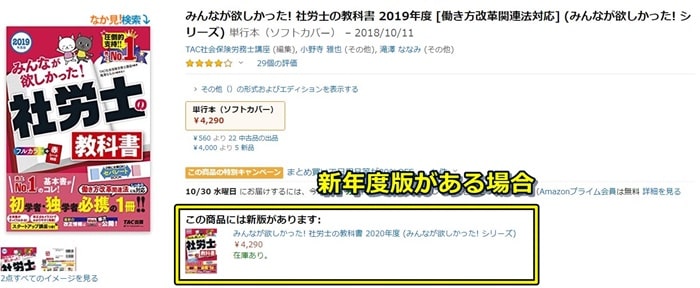

また、Amazonですと新年度版がすでに発売されている場合は、以下の様に「新版があります」と表示されますので是非活用してください。

この記事の目次

みんなが欲しかった! 社労士シリーズ

- テキストは全ページ抑えめのフルカラーでみやすさ抜群

- イラスト・図表を用いた初学者に優しい編集

- オリエンテーション・分冊・赤シートなど機能性が充実

- 法改正対応、実践形式の出題で抜群の対応力

- 充実のインプット・アウトプット

新年度対応版リリース一覧

みんなが欲しかった! シリーズの概要

「みんなが欲しかった!」シリーズは、資格の学校TACの出版部門が手掛ける人気の社労士資格対策本で、Amazonの社労士資格対策本の売れ筋ランキングでは常に上位に位置しています。

テキストはフルカラーで抑えめな色調なので、長時間の学習でも疲労感がたまりにくいと思います。各科目Sectionの最後にはミニテストが配置されているので「勉強した気になった」を防止する意味で大変効果的です。

本文の重要キーワードは赤シートに対応しており、テキストでありながら穴埋め問題集へと早変わり出来る機能性の高さが評価出来ます。かなり大容量のテキストですが、2冊に分冊出来るため携帯性も考慮されています。

各CHAPTERの冒頭には、全体像を把握するためのオリエンテーションが「これから何を学ぶのか?」目的をしっかり把握してから学習に入れます。これがあるのとないのでは学習効率がグッと変わって来ると思います。

独学での社労士の試験対策を考えられている方は、そのキャッチーな見た目から手にとった事がある方も多いのではないでしょうか。「みんなが欲しかった!」シリーズは、見た目とは裏腹に網羅性・機能性共に完成度が高いため人気があるのも頷けます。

みんなの口コミ・評判 高評価

過去問参照も都度端のカラムに整理されているので、読みながらどのような問題に応用されるかシミュレーションしながら学習することができます。

また、労働関係と社会保険関係が別々に目次&索引化されており、機能性も考えられています。受験生はこれ一つもっていれば、ほぼほぼ社労士の学習は貫徹すると思います。

労働基準法や雇用保険法などの各項目がひとつずつ説明されていますが、単なる教科書ではなく、試験への傾向と対策がしっかり押さえて書かれているので、なにをどう学んでいけばいいかがはっきりわかります。

わかりづらいものには欄外に詳しい説明が付いているので、引っかかったままにせずにすみます。赤いセロファンで字を隠して、問題集のようにも使えるので、何度でも繰り返しやって、頭に叩き込んでいけました。

あれこれ少しずつやっても効果はないので、これ一冊を徹底してやるのが合格のためには一番いいと思います。

TACのテキストにはハイレベル用のシリーズものもあるし、このテキストを卒業したら後半戦はハイレベルテキストへ移行すれば、もう怖い者無しであると思う。

ここ3年くらいの本試験は、合格基準も明確になり、かつてのような合格率の乱降下もなく、5~6%台で一定してきている感もあり、こうしたしっかりした基本書で反復学習すれば、点数の取りこぼしはないと思う。

みんなの口コミ・評判 低評価

難しい表現でしか書いていない所が多いので噛み砕いた表現も併記してくれると助かるのだが。

みんなが欲しかった! 社労士シリーズの総評

フルカラー印刷のテキストについては、賛否両論あるのですが視認性の高さととっつきやすさはずば抜けていると感じます。長期間の学習になりますから、やはり少しでも心理的な負担を減らす工夫がなされているテキストをチョイスするのが長続きさせる秘訣だと思います。

記載されている情報量としては社労士試験対策としては十分と思いますが、テキストの分厚さと物量に圧倒されて初学者向けではないという意見もちらほら見受けられました。まあ、たしかにテキストは分冊しない状態だと分厚いですからね。

この点に関しては、スタートアップ用の教材である「合格へのはじめの一歩」がありますので、そちらでしっかり知識のベースを整えてからテキストに移行するのがスムーズかと思います。

「みんなが欲しかった!」シリーズは、講義DVDなども含め、過去問・択一・横断など社労士試験対策として必要なカリキュラムが一通り揃う形になっています。独学ながら、資格学校のカリキュラムをこなすのと同等レベルに充実していると思います。

よくわかる社労士 シリーズ

- 予備知識を含めた豊富な情報量で不足なし

- 学習経験者も納得の王道的なワークブック

- 科目別テキスト+対応問題集で充実インプット・アウトプット

- 法改正は公式ホームページで情報を随時更新

- 赤シート対応で選択問題対策にも最適

新年度対応版リリース一覧

よくわかる社労士 シリーズの概要

「よくわかる社労士」シリーズは先程の「みんなが欲しかった! 」シリーズと出版社は同じTACですが、こちらは豊富なイラストや視覚的な鮮やかさはそれほどなく、打って変わって昔ながらのワークブック的な編集となっています。

それ故全くの初学者には少々抵抗があるかもしれませんが、本シリーズは、他の出版社の対策本やシリーズで「情報量が足りない」と言った印象を持たれている方でも、納得できる情報量を確保しています。

編集上のギミックはシンプルですが、アイコン表記や学習優先順位付けなどの機能が備わっており、赤シートにも応していますので資格対策本としての機能性は十分かと思います。

よくわかる社労士シリーズは、科目別のテキストと直前対策向けの別冊、対応する過去問を加えての社労士対策シリーズ屈指の大ボリューム構成で、インプット・アウトプット共に大変充実しています。

科目別に購入できるため順々に学習を勧めたい方や、携帯性を重視している方にもおすすめ出来ます。更に、法改正の情報はTAC出版の公式サイトでオンラインで随時公開されるため、リアルタイム性があり書籍の鮮度を常に最新に保つ事ができます。

みんなの口コミ・評判 高評価

基本問題は確実に解いて、難問奇問は捨てる事で効率を上げるやり方が増えてきているが、これはその逆で全ての情報を濃淡無く、等しい注力で学習して行く真正面突破のテキストと思う。この昔ながらのやり方が苦にならない人には向いている。

ただし、講座用テキストと較べるとこちらはまず版が小さく、余計な書き込みスペースは殆どありません。イラストなどもなく、最小限の図表があるだけです。

ここまで読むと、使いづらいみたいに読めるかも知れませんが、余計なものがなくて省スペースで良いですね。初歩的な理解を助けるイラスト、図表は無しで最低限のものでも十分です。

基本知識のおさらい、より細かい情報の取り込みといった、私の求めている物がしっかり詰まっています。

みんなの口コミ・評判 低評価

こちらは情報量は多いけれど、条文や基発をそのまま書いてあるだけな感じ。だから、読みづらいしわかりづらい。改ページもちょっともう少しなんとかしてもらいたい。

よくわかる社労士 シリーズの総評

初学者の方は書店で「よくわかる社労士」シリーズを手に取った事のある方は、理路整然と埋め尽くされた情報を見て「う~ん、なんだかしんどそう」という印象を持たれたかもしれませんが、社労士試験の難しさを知っている方にしっかり評価されているようです。

経験者ほどシンプルに必要な情報が網羅されている対策本を選択する傾向にあるのは、勉強慣れしているからだと思います。本シリーズは社労士試験対策本としては最も王道的な位置付けなので、楽せず粛々とタスクをこなす学習を実践出来る方におすすめ出来ます。

近年のフルカラー&イラスト多用の資格対策本と異なり、一見地味なのである種人を選んでしまう本シリーズですが、しっかりとした情報量が確保されており、予備知識を含めて吸収が可能だと思います。

ユーキャンの社労士 シリーズ

- 多すぎず、少なすぎずの丁度良いバランスの情報量を網羅

- 3分冊(労働科目・社会保険科目・一般常識科目)に分離可能

- 各レッスン末の過去問・予想問題ですぐにアウトプット

- ユーキャンの社労士通信講座と遜色ない詳しい解説

- 資格対策本の実績多数のユーキャンで信頼性はトップクラス

新年度対応版リリース一覧

| 書籍名称 | 書籍リンク | |

| 2025年版 ユーキャンの社労士 はじめてレッスン |  |

|

| 2025年版 ユーキャンの社労士 速習レッスン |  |

|

| 2025年版 ユーキャンの社労士 過去&予想問題集 |  |

|

| 2025年版 ユーキャンの社労士 これだけ!一問一答集 |  |

|

ユーキャンの社労士 シリーズの概要

「条文がベタ書きで全く読む気がしない」は資格対策本あるあるだと思いますが、「ユーキャンの社労士」シリーズのコンセプトは一貫しており、難解な条文を如何に噛み砕いてわかりやすく伝えるかに注力していると思います。

シリーズの「はじめてレッスン」が初学者向けの教材としてラインナップされており、オンラインで講義も配信されますので、社労士のイロハを理解したい方や導入知識を得たい方におすすめしておきます。

シリーズの中核を担う「速習レッスン」は、情報量的には途中挫折しにくい丁度良いバランスに仕上がっており、誰しもが疑問に思う部分は「理由や根拠」が側注に補足説明がなされていますので、自分で咀嚼して納得しながら進める事が出来ます。

情報を絞り込んでいるため、素早いインプット(知識定着)を行って、アウトプットに早期に移行する「回転力」に優れていると思います。学んだ知識や覚えた事はアウトプットしてこそ定着すると思いますので、時間的なメリットが大きいテキストだと思います。

控えめな編集なので一見地味ですが、図表も豊富で抑えめの色調でフォントも万人受けするものが使用されていますので、視認性は高いと思います。テキストは3分冊出来るため携帯性も考慮されています。

みんなの口コミ・評判 高評価

実務で必要になる知識もひと通りカバーされている。紙面の都合もあり、条文があれば良いと思う箇所はあるが、無駄な記述が少なく、知識の確認や理解度を試すのにも便利。

法改正については、働き方改革との関連の事項で反映されているものと未反映のものがあるので、出版社のホームページから補う必要はあるがその点を考慮しても使いやすさ、論点のカバーのレベルは高い。

欄外解説も用語解説や理解度深めるための補足もあり読みやすく理解しやすい構成で、最新の法改正事項には改マークを印してあるので便利です。

各項の過去問と予想問題に取り組み理解度をチェックしつつ学習出来る構成で、全体的にボリュームがあり、充実したものでポイントを押さえて学習出来るものと感じた。

本文にすべて大事なことが書かれているのはもちろんですが、欄外の補足なども参考になりました。色数も抑えているので、自分でラインを引いたり、書き加えたりと、何度も繰り返すことで自分のテキストとして完成させることができます。

みんなの口コミ・評判 低評価

ただしデメリットとしては各章の小項目がページ毎で区切られていない事、2色刷りで重要ポイントが区別しにくいところにあります。初学者よりも受験回数が2回以上あるある程度受験勉強を経験している方向けのように思いました。

などなど参考書として「どーなのよ!」と言いたくなるものばかりです。この本はボリューム感も多すぎず(分冊できる)、記載は適正かつシンプルと中々の完成度です。

記載が足りない箇所はいくつかあります。そういったところは書き込むなど自分で足していけば良いかなと思います。

一般常識部分だけは他のテキストも併用し、白書・統計・ここ数年間に制定された制度や特例等は、ネットで調べて頭に入れる必要があります。

ユーキャンの社労士 シリーズの総評

ユーキャンと言うとイラストを多用した初学者向けのスタートアップ的な教材が多い印象ですが、社労士に関しては過度な演出はなく厳格な社労士対策本だと思います。

また、ユーキャンの通信講座向けのテキストと同程度の情報量との意見もあり、多すぎず少なすぎずの丁度良いバランスの情報量を確保した、使い勝手の良いテキストに仕上がっていると思います。

テキストは「速習」と名がつく通り記載内容は結構絞っていると思います。それでも3分冊出来る程の分厚さがありますが、ある程度自発的に情報収集出来る方に向いているかと思います。

まとめると「ユーキャンの社労士」シリーズは、初学者~中級者向けになるかと思います。超大ボリュームの書籍を手にとって「?」マークだらけだった方は、資格試験対策に定評のあるユーキャンが上手に手引してくれると思います。

ごうかく社労士 シリーズ

- 社労士試験対策本のバイブル

- 基本テキスト1冊に全科目の情報をギュッと集約

- 真面目に試験勉強に向き合う方に応える良書

- 初学者・経験者・実務家レベルまで対応可能な濃い情報

- 過去10年+予想問題をセレクトした問題集

新年度対応版リリース一覧

| 書籍名称 | 書籍リンク | |

| 2025年版 ごうかく社労士 基本テキスト |  |

|

| 2025年版 ごうかく社労士 基本問題集 |  |

|

| 2025年版 ごうかく社労士 まる覚えサブノート |  |

|

| 2025年版 ごうかく社労士 まる覚え一問一答 |  |

|

ごうかく社労士 シリーズの概要

「ごうかく社労士」シリーズは社労士受験界隈で著名な「秋保雅男」氏が監修されています。秋保氏は受験指導歴20年以上の大ベテランで、大手資格学校の受験指導も歴任されています。

細部まで解説がなされており、基本テキスト1冊に全科目の情報がギュッと凝縮されていますので、試験対策・辞書的な使い方・実務家の情報収集まで対応可能な良書となっています。

2色刷りで派手さはありませんが、真摯に社労士試験対策に向き合う方に応える情報量を網羅していますので、使い込めば使い込むほど知識が定着してゆく「玄人」好みのシリーズだと思います。

別冊の「基本問題集」は過去10年から重要問題を抽出して、更に予想問題も加えています。何れも本試験レベル難易度の問題を収録していますので、しっかりやり込めば本番でも物怖じする事は無いでしょう。

みんなの口コミ・評判 高評価

あちこち浮気せず、本書と問題集でひたすら反復すればきっと栄冠は手にできると確信する。

みんなの口コミ・評判 低評価

全体的に、より分かり易いように他社のように横断比較や図を駆使した方が良いと思います。もっとページ数を増やしても良いので、二冊に分けられるようにするか、いっそ上下巻にしてしまうとかすれば、文句なしの解説書になると思います。

ごうかく社労士 シリーズの総評

口コミでは、本シリーズを相当使い込んでいる受験生のが多数見られました。知る人ぞ知る「ごうかく社労士」シリーズは、しっかりやり込めば合格できるという評価から、社労士試験対策のバイブルとして親しまれています。

それほど内容が優れている証だと思いますが、「基本テキスト」は毎年の法改正や知識の再復習のために実務レベルにあるの方が購入する程ハイレベルですから、初学者・経験者・実務家レベルまで対応可能な良書と言えます。

シリーズとしてはシンプルな構成となりますから、ベースの知識は「ごうかく社労士」シリーズで固めて、択一や一般常識などご自身の苦手ジャンルに特化した対策本を別途購入して強化する戦略も取れると思います。

社労士合格のトリセツ シリーズ

- 読みやすいオールカラー基本テキスト

- イラスト・図表を用いた初学者に優しい編集

- 分冊・赤シートなど携帯機能性が充実

- LEC人気講師の合格ノウハウをコンパクトに凝縮

- 全体像を掴む初学者向けシリーズ

新年度対応版リリース一覧

| 書籍名称 | 書籍リンク | |

| 2025年版 社労士 合格のトリセツ 基本テキスト |  |

|

| 2025年版 社労士 合格のトリセツ 基本問題集 |  |

|

社労士合格のトリセツ シリーズの概要

社労士合格のトリセツシリーズは、社労士合格者を多数輩出する実績を持った大手資格学校東京リーガルマインド(LEC)が手掛ける初学者向けの独学教材としてリリースされています。

分冊・赤シート対応しており携帯性もしっかり考慮、知識をインプットした後すぐに過去問に取り組める構成です。基本テキストは全編オールカラー編集で「難しくて続けられない」という悩みを持った方に評価されています。

独学教材としてのクオリティは高いのはもちろんですが、初学者目線の「わかりやすさ」と「知識を付けられる」を上手に両立した本シリーズは、メイン著者である社労士講座の担当講師である「椛島 克彦」氏の豊富な講師経験とLECの資格学校としてのノウハウが隅々まで活かされています。

みんなの口コミ・評判 高評価

初学者にもとっつきやすいと思いますが、個人的には再受験者が網羅的に復習するのに向いているように思います。

尚、本書に限らず、一般常識はあまり役に立ちそうもありません。別途、予備校の直前対策セミナー等を活用して勉強する必要があると思います。

併せて、同種テキストでは定番な、重要語句の『赤字強調』も施されており、付属の半透明赤シート重ねると、解説文が「中抜き問題」化するので、習熟度確認に役立ちます。

みんなの口コミ・評判 低評価

この本だけで合格を目指すという方はいないと思いますが、その様な目的では購入はお勧めしません。しかし全体像を把握するにはポイントを絞られている点でお勧めします。

もちろん入門書代わりですから、ある程度進んだらちゃんと別のテキストが必要です。実際、このテキストを読んだあと某月刊誌の問題を解いたら全く解けず、テキストを買い換えるに至りました。

セパレート形式や赤セロハンなど、勉強するには利便性の高い機能が備わっていますが、

どうにもタイトルと内容の乖離を感じました。ある程度勉強した方が、日々の空き時間などに復習の意味で流し読みするにはよい内容だと思います。

社労士合格のトリセツの総評

でテキスト+問題集でかなりのボリュームはあるのですが、本シリーズで完結したいという方の感想として、内容が軽いという辛口評価が見られました。本シリーズは社労士以外の資格でも出版されておりかなり人気が高いのですが、社労士という資格の難易度や試験範囲のボリュームを考えると中途半端感が否めないのかもしれませんね。

社労士合格のトリセツシリーズの基本テキストは、LEC社労士試験対策講座の「合格のトリセツ講座」の教材として採用されているため、クオリティは高いと思うのですが資格講座の解説講義ありきの内容となっているので物足りなさを感じるのではと思います。

トリセツで網羅的にインプットをこなした後、同じLECが出版している「出る順シリーズ」に乗り換える使い方をする、あるいは最初からTACの「みんなが欲しかった」や「よく分かる社労士」を揃える方が良いのかもしれませんね。

うかる!社労士 シリーズ

- テキストと問題集を一体化した効率的なテキスト

- 過去5年分の過去問でインプット後すぐにアウトプット

- 条文や制度の役割や目的を解説する事で丸暗記にしない配慮

- 法改正部分の講義動画を無料視聴可能

新年度対応版リリース一覧

| 書籍名称 | 書籍リンク | |

| うかる! 社労士 テキスト&問題集 2025年度版 |  |

|

うかる!社労士 シリーズの概要

「うかる! 社労士」シリーズの基本テキストは、テキストと問題集がセットになっているため、インプットとアウトプットが1冊でまかなえる様になっています。スピード合格と学習範囲のコンパクト化を求めている方におすすめです。

本シリーズはサポート面が充実しており、専用の公式ホームページを持っています。独学向けのテキストでありながら、社労士の資格講座をかなり意識していると言えるでしょう。

労働経済の最新情報や受験対策の情報をメールマガジンで共有や、法改正情報はPDFファイルとして無料でダウンロード出来、テキスト監修者である「富田 朗」氏の解説動画を無料で見る事ができます。

みんなの口コミ・評判 高評価

過去問の解説は簡潔なものですが、テキストのページが書いてあるので、すぐに戻ることができます。テキスト・問題集など色々手を出して、どれもおろそかになるくらいだったら、とりあえずこの本を繰り返しやるのも良いと思います。

みんなの口コミ・評判 低評価

ただし、テキストは制度趣旨があってわかりやすいと思う。趣旨は記憶と理解に必須ですね。

ただ、分冊化されておらず、1000ページほどの分厚さなので、通勤時などに電車内で広げて学習することは大変厳しい状況です。

うかる!社労士 シリーズの総評

テキストと問題集がセットになっているので、必死に勉強時間を捻出している忙しい方には効率的で評判が良いようです。「うかる! 社労士」シリーズは10年以上続く息の長いシリーズなので、根強い人気があると思います。

社労士の試験対策本は、シリーズモノのテキストやその他諸々を全て網羅すると結果的に数万円になってしまう事もあるのですが、「うかる!社労士」シリーズは安価なので、費用面の負担が少ない点もメリットとしてあげられます。

反面せっかくモノは良いのに、編集上の使い勝手の悪さや、分冊出来ないため携帯性に難があるとの指摘も見られましたので、机に向かってしっかり学習出来る方向けのテキストであると言えるでしょう。

合格のミカタ シリーズ

- 初学者向けの丁寧な解説

- 大原のノウハウがギュっと詰まった問題集

- 便利なA5サイズで暗記に使える赤シート付き

- 大原オリジナル問題+過去10年分の圧倒的問題数

新年度対応版リリース一覧

合格のミカタ シリーズの概要

「合格のミカタ」シリーズの問題集は、社会保険労務士講座で使用されている教材です。豊富な合格実績を持ち、本試験の論点の的中率も高いのが大原の社労士講座の特徴ですから、アウトプットを集中的に強化したいという方にお勧めのシリーズとなります。

みんなの口コミ・評判 高評価

みんなの口コミ・評判 低評価

合格のミカタ シリーズの総評

対応するインプットテキストは2022年を最後にシリーズからなくなってしまったようです。最初に読む一冊として結構よかったのですが、ちょっと残念ですね。そのため、インプットについては、別のシリーズを検討する必要があります。

問題集は2023年以降も継続されており、社労士講座で実際に使っている問題集という事もあり、大原が総力を挙げて厳選した問題集は、アウトプット教材として評価を受けています。

インプット・アウトプットをシリーズで揃える事が出来る点を評価基準に置いているのでこの順位に甘んじていますが、問題集単独のクオリティは高いと思いますので「もっとアウトプットしまくりたい!」という方はオススメです。

社労士の勉強が捗(はかど)るおすすめ補助教材

シリーズモノのテキストを全部揃えて「試験対策のみ!」で見事合格する方もいらっしゃるとは思いますが、「試験対策!暗記!」だけではどんなにモチベーションが高い方でも、息切れするタイミングはあると思いますし、モチベを復活させる手段は持っておいた方が良いと思います。

また、試験対策だけでなく実務のイメージがあったほうが良い、予め社労士の仕事をもっと知っておきたいと言った意見もあると思います。条文や問題に取り組む際、やはり仕事のイメージのあり/なしで記憶への残り方は段違いだと思います。

ここでは、社労士試験の合格を目指す方に役立つ+αとして、おすすめの補助教材をピックアップしてご紹介致します。

しあわせ学習法 9フレーム

|

|

||||||||||||||

社労士界隈の情報を収集している時にたまたま目に入った本書籍「9フレーム」ですが、社労士受験生だけでなく難関資格に挑む方々にtwitter上で人気があります。勉強を楽しくするための方法論を記載した書籍なんですが、かなり読みやすく今まで犠牲覚悟で勉強に取り組んでいた方は身につまされると思います。

「9フレーム」を読んでから社労士の勉強を始めるというルーティーンを組んでいる方も多く、「#9フレーム」ハッシュタグで読者の反応を見ているだけでも勇気をもらえると思います。

方法論的な書籍は世の中に数多存在しますが、資格学校がメンタル的な部分に突っ込んだ理論を体系化しているのは大変めずらしいと思いますので、価値があると思います。特に社会人の方は、学習時間の確保のセクションを読んでおくと効率がグッと上がると思います。

社労士はお世辞にも簡単な資格試験ではありません、それ故多くの途中離脱者を出してしまいます。今までがむしゃらに体当たりで勉強に打ち込んできた方は、最後まで走り切るために役立つ一冊だと思います。

社労士試験 非常識合格法

|

|

||||||||||||||

老舗スクール「クレアール」の社労士講座の学習方法である「非常識合格法」を書籍にまとめた一冊となっています。執筆者である「北村 庄吾」氏は、社労士講座の講師も務められている、社労士界隈では著名な方です。

社労士の仕事のあらましから、試験制度、効率的な学習方法、実務家へのインタビューなど総合的な情報を網羅した書籍で、学習方法については問題集の使い方一つまで事細かく記載されており、如何に最短で合格を勝ち取るかの方法論が記載されています。

先程の「9フレーム」が学習を楽しくするための方法論であったのに対して、こちらは攻撃的に「勝つ!」を前面に押し出した対局に当たる方法論になると思います。

「非常識合格法」というだけあって、かなりアグレッシブな勉強方法も記載されているので賛否両論ありますが、大変理にかなっていると思いますので、勉強方法で煮詰まっている方や、これから社労士に挑む方は読んでおいて損はないと思います。

ちなみに本書籍は、クレアールで無料資料請求するとプレゼントとして貰えますので、是非ゲットしてください。

社労士V 横断・縦断超整理本

|

|

||||||||||||||

「別の科目でも同じ様な事が書いてあったような・・・」「給付制限って労災法にも健保法にもあったよな?」というシーンに直面する事があります。この様に似ているけど違う紛らわしい箇所は、試験でも狙われやすくなっています。

この様な悩みは基礎的な知識が付いて来た事の証なので嬉しい反面、如何に整理して押さえるかは悩みどころです。そんな時役に立つのが横断整理対策本となります。

横断整理の対策本は幾つかあるのですが、ここでは「社労士V 横断・縦断超整理本」をおすすめしておきます。社労士Vは著名な講師や実務家がこぞって寄稿するシリーズ(月刊誌)です。

横断・縦断超整理本については、非常識合格法の著者でもある「北村 庄吾」氏が編者となっており、表紙だけ見ると非常~に硬そうなイメージですが、2色印刷で条文がきれいに整理されています。

資格講座ですと横断整理はカリキュラムに組まれている事が多いので自然と対策出来るのですが、独学向の場合は意識して対策しないとおざなりになってしまいがちです。ある程度実力が付いてきた方は、横断整理を意識しておくと良いでしょう。

ひよっこ社労士のヒナコ

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

新米社労士の仕事にフォーカスを当てた初学者向けのお仕事小説です。パワハラやブラックバイト等の旬のテーマもドラマ仕立ての小説で気軽に読めます。続きを読みたいという声に応えて続編「きみの正義は 社労士のヒナコ」も出版されています。

主人公は元々派遣社員だったのですが、社労士の資格を取って事務所で正社員として働く人生を切り開いていますので、結構感情移入してあっという間に読んでしまう一冊だと思います。

主人公の「派遣で指示を出される立場から、自分の資格で自分の仕事が出来る事が嬉しい」という気持ちが「若いなあ・・・」と思う反面、非常に羨ましくもありますね(笑)。

人により社労士は「大変なんだな・・・」「やりがいがありそう!」と感じ方は様々だと思いますが、社労士のお仕事を知る入門編として初学者におすすめしておきます。

社労士・弁護士の労働トラブル解決物語

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

先程の「ひよっこ社労士のヒナコ」とは打って変わってこちらは、ディープな人間模様がストーリー形式で超リアルに記載されていますので、社労士の仕事に少しでも興味がある方は、現場を知るだけでなく怖いもの見たさで読んでも十分面白いと思います。

書籍に記載されている問題が実際に発生したときにはすぐに参考にできるとの声もあり、ケースバイケースの対策・防止策も記載されているので、実務の対策本としてもクオリティが高くおすすめ出来る一冊です。

本書籍に記載されているトラブル事例と、今勉強している科目とリンクすれば鮮明な記憶として残ると思いますし、二度と忘れないと思います。また「条文とどう繋がるのか?」を考える事が力になると思います。

テキストが選べない方&独学で煮詰まっている方へ

最近の社労士試験対策向けのテキストは、色鮮やかで図表もふんだんに用いられており、昔に比べて独学での試験対策はかなりやりやすくなったと思います。また、様々な出版社がテキストをリリースしていますので、選択肢が豊富です。

しかしながら今度はラインナップが多すぎて、一番自分に適しているテキストがどれなのか分かりづらいのが悩みどころですね。結局、あれこれ悩んで見栄えが良さそうなテキストを購入して、後で後悔するようでは時間とお金が無駄になってしまわないよう自分にあった参考書をしっかり選んで頂きたいと思います。

独学で試験勉強をしてみたものの、思うように実力が伸びないという方は、独学だけに拘らずに資格講座の「単科講座」を効果的に活用する戦略も考えて良いかと思います。

単価講座は、苦手科目などの対策にスポット的に用いる事で、資格講座の受験対策ノウハウやサポート制度を活用する事が出来ます。更に受講料が安価なので、独学で伸び悩みを感じている方にとっては壁を超える良い起爆剤になると思います。

以下の記事では、独学の方が安価で実力を強化するのにぴったりな単科講座をレポートしていますので、学習戦略の幅を広げるために活用を検討してみましょう。

独学に限界を感じて資格講座の受講を検討している方は、結構多いと思います。合格率の高さや、講師による講義があるという点は資格講座の大きな魅力ではありますが、「資格講座は高額」というイメージは未だに根強いかと思います。

しかし、最近は通信講座の台頭によって、導入~合格までの一貫したカリキュラムを提供しながら、大変安価な受講料を実現している資格講座も増えて来ました。割引・キャンペーンを上手に活用すれば、更に安い受講料で人気の通信講座を受講する事も可能ですから、あわせてチェックしてみましょう。

社労士の基礎知識

社労士の基礎知識 社労士の試験情報

社労士の試験情報 通信講座の選び方

通信講座の選び方 条件で選ぶ通信講座

条件で選ぶ通信講座 講座徹底レビュー

講座徹底レビュー