社労士の試験情報丸わかり!受験資格・試験日・申込方法・合格基準を詳しく解説

本記事では、社会保険労務士試験の受験条件・申込み方法・受験料・試験日・出題科目・合格基準など、試験の情報を一発でチェック出来るようにまとめております。

社会保険労務士試験は、例年「5月末までに申込みして8月下旬に試験」がおおよそのタイムスケジュールとなっていますので、覚えておいて下さいね。

本記事では、受験資格のチェック → 願書の入手 → 受験 → 合格発表までのタイムスケジュールと同期する形で順番に情報を記載しておりますので、知りたい情報が決まっている方は「目次」から目的の情報をご確認下さい。

本記事に記載の情報は2022年の社会保険労務士試験を基準として整理しています。開催年によっては、日程や試験地等が変更になる可能性がありますので、正確な情報は試験事務を行っている試験センターのオフィシャルサイトをご覧下さい。

本記事では試験情報に特化した内容を記載しており、合格率については詳しくレポートしておりません。もし合格率が気になる方は、以下の記事で記載していますので、ご一読頂ければと思います。

この記事の目次

社労士試験の受験資格(受験条件)、あなたは満たしてる?

社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要となります。「どんな方でもOK!」という訳ではないので、ご自身が受験資格を満たしているのか事前のチェックは必須です。

受験資格は大きく「1.学歴、2.実務経験、3.国家試験合格」の3つに分類され、ざっくりポイントを整理すると以下の通りです。

| 受験資格の種類 | 概要 |

| 1.学歴 |

大学、短大、高専学校を卒業していることが条件になりますので、多くの方は学歴によって受験資格を満たす事になるでしょう。最終学歴が中学・高校卒の方は残念ながら学歴による受験資格がクリアできませんので、他の受験資格で条件をクリアする必要があります。

卒業認定単位を満たしていれば在学中でも受験資格がありますので、社労士を目指す方は頭の柔らかい学生の間に取得してしまうのも良いでしょう。 |

| 2.実務経験 |

公務員として行政事務に従事していた方や、社会保険労務士法人に従事していた方が対象となります。どれもて3年以上の実務経験という期間の定めがあります。

前述の学歴で受験資格が得られない方は、実務経験を積みながら受験資格が得られますので、その後社労士としての独立も見据えたキャリアパスとしては理想的なのですが、まず就職しなければならないというのが少々ネックになります。 行政事務や社会保険労務士事務所への就職は、新卒を除けばキャリアや法律系の資格保持者がどうしても優遇される傾向にあるからです。 |

| 3.国家試験合格 |

社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、特定の国家試験に合格していると社労士の受験資格を得ることが出来ます。資格のラインナップについては、一度オフィシャルサイトを覗いて頂きたいと思いますが、かなりの難関資格揃いとなっています。

ラインナップの中で、やはり親和性の面からおすすめは行政書士となるでしょう。受験資格がなくどなたでも受験可能ですし、社労士としての相性が良いのでダブルライセンスとして良く引き合いに出される資格となります。 |

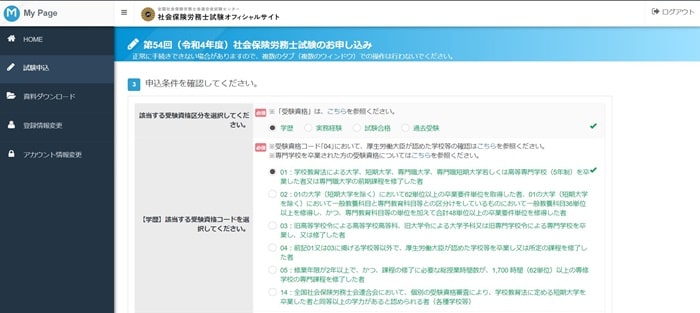

社会保険労務士試験は、以下に記載している12項目の詳細の内いずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(受験資格証明書)を提出できる方が試験を受験出来ます。

もっと詳しい情報を確認したい方は、一度チェックしてみて下さい。尚、記載の受験資格コードは受験申込書に記載する必要がある情報です。

1.学歴

| ■受験資格 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 01 大学、短大、高専等卒業 | 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者 |

| 02 大学(短期大学を除く)における修得単位数 | 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者。上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者 |

| 03 その他 | 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者 |

| 04 厚生労働大臣が認めた学校卒業 | 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の過程を修了した者 |

| 05 専門学校卒業 | 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 |

| 14 各種学校等卒業 | 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校等) |

| ■受験資格証明書 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 01 大学、短大、高専等卒業 |

(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し (3)学位記の写し |

| 02 大学(短期大学を除く)における修得単位数 | 大学の成績証明書又はその写し |

| 03 その他 |

(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し |

| 04 厚生労働大臣が認めた学校卒業 |

(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し |

| 05 専門学校卒業 |

(1)「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し (2)【試験センター様式】専修学校修了者受験資格証明書又はその写し |

| 14 各種学校等卒業 |

(1)卒業(修了)証明書又はその写し (2)成績(単位修得)証明書又はその写し (3)カリキュラム等又はその写し(修業年限、授業時間数、授業科目数、必要単位数等が記載されているもの) |

2.実務経験

| ■受験資格 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 08 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者 | 労働社会保険法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |

| 09 国又は地方公共団体の公務員等 | 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |

| 11 社会保険労務士又は弁護士の補助者(社労士法人、弁護士法人を含む) | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |

| 12 労働組合の専従役員 | 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者 |

| 13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者 | 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |

| ■受験資格証明書 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 08 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者 | 【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し |

| 09 国又は地方公共団体の公務員等 | 【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し |

| 11 社会保険労務士又は弁護士の補助者(社労士法人、弁護士法人を含む) | 【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し |

| 12 労働組合の専従役員 | 【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し |

| 13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者 | 【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し |

3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格

| ■受験資格 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 06 社労士試験以外の国家試験合格 | 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 |

| 07 司法試験予備試験等の合格 | 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 |

| 10 行政書士試験の合格 | 行政書士試験に合格した者 |

| ■受験資格証明書 | |

| 受験資格 コード |

詳細 |

| 06 社労士試験以外の国家試験合格 | (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書の写し |

| 07 司法試験予備試験等の合格 | (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書の写し |

| 10 行政書士試験の合格 | (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書若しくは証票又は会員証の写し |

各項目の詳細や受験資格証明書などの様式については、受験前に以下の社会保険労務士試験オフィシャルサイトにて必ず情報をご確認ください。

【郵送申込み編】受験案内の申請~申し込み方法

社労士試験は「郵送による申込み」と「インターネット申込み」が可能ですので、まずは郵送申込みの方法を詳しく解説します。「簿記検定」などは書店で願書が手軽に入手出来たりするのですが、社労士の場合は「受験案内」を請求して入手する所からスタートするので結構手間が掛かります。

受検案内の入手

| ■郵送による請求の場合 |

| 請求期間及び配布(発送)の目安 |

|

公示前(3月上旬~4月中旬):3月上旬から請求を受付。受け付けた請求は4月中旬の公示の翌営業日に発送されます。 公示後(4月中旬~5月下旬):郵送による請求のあった日の翌営業日に発送(5月13日までの請求を推奨)。 |

| 請求方法 |

|

| 宛先 |

|

〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町 3-2-12 社会保険労務士会館 5階 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 行 受験案内請求 |

| ■窓口請求の場合 | |

| 請求期間及び配布(発送)の目安 | |

| 試験センター及び都道府県社会保険労務士会窓口での受験申込書の請求は、以前は出来たのですが現在は行っていません。 |

受験手数料

受験手数料は15,000円となります。一度納付した受験手数料は返金されませんから、決して安い値段でありません。払い込んだら是が非でも受験しましょう。

| ■受験手数料の納付方法等 |

|

申し込み方法

受験の申込先は試験センターとなります。都道府県社会保険労務士会では申込みできませんので注意して下さい。何れの申込方法についても提出書類に不備がある場合は受付してもらえませんので、申込は十分な余裕を持って行うようにしましょう。

| ■郵送での申込み |

| 受験申込書の受付期間 |

| 4月中旬~5月31日 |

| 申込み方法 |

|

| ■試験センター窓口での申込み |

| 受験申込書の受付期間 |

| 試験センター窓口での申込受付は、以前は出来たのですが現在は行っていません。 |

提出書類について

申込時に提出する書類はA~Fまで分類があり、受験する方によってケースバイケースなので整理しておきます。もし書類に不備がある場合は受付されませんので早めに準備・申込しましょう。

| 受験者のパターン | 提出書類の組み合わせ |

| 通常の受験者 | A~Dの書類 |

| 試験科目の免除申請あり:はじめて免除申請をする場合 | A~D+Eの書類 |

| 試験科目の免除申請あり:過去に免除決定を受けた科目のみ免除申請する | A~Dの書類 |

| 試験科目の免除申請あり:過去に免除決定を受けた科目の他に追加で免除申請する | A~D+Eの書類 |

| 特別の措置を申請する受験者 | A~D+Fの書類 |

受験票の到着時期

受験票は8月上旬に試験センターから郵送されます。もしも8月10日までに受験票が届かない場合や記載事項に誤りがある場合は、8月12日までに試験センターへ連絡しましょう。

受験票は3回分の社会保険労務士試験の受験資格を証明する書類(受験資格証明書)として利用出来ますので、大切に保管しましょう。

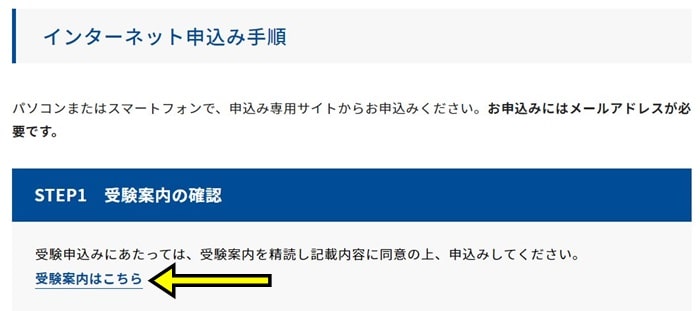

【インターネット申込み編】申し込み手順

令和4年(2022年)試験よりインターネット申し込みが可能となりました。先ほどの「【郵送申込み編】」を熟読していただいた方は、郵送のやり取りが「超めんどくさい!」「無茶苦茶神経を使う!」という感想だと思いますが、インターネットなら煩わしさがかなり軽減されます。

アップロード用データファイルの準備

必要なデータファイルをあらかじめ準備しておきます。受験者のパターンによって必要なファイルは異なりますので、受験案内に従って準備します。受験案内はホームページで簡単に入手する事が出来ます。

アップロードするファイルの形式や顔写真の規定等は、以下のページを参照してください。

マイページの登録

専用のページからマイページ登録を行います、よくある会員登録的な手続きですね。

こちらに登録したメールアドレス宛にマイページ本登録用URLが送られてくるので、ログインID、基本情報(氏名・生年月日等)等を入力し、本登録を行います。

試験の申込手続きは、マイページにログインして行います。

受験の申込み内容の入力、顔写真・証明書類のアップロード

マイページにログインして、必要事項を入力して顔写真・証明書類当のデータファイルをアップロードしましょう。ログイン後、30分間サーバーとの通信が行われない場合(何も操作しなかった場合)セッションが切れて安全のため自動的にログアウトされます。

受験手数料の支払い

支払い方法を選択して受験手数料を支払います。支払方法は、クレジットカードまたはコンビニ/銀行ATM(Pay-easy)を選択できます。受験手数料の他、オンライン申込決済手数料が別途必要です。

申込手続きの完了

申込みが完了すると申込完了メールが届きます。メールは受験票到着まで大切に保管しておきましょう。

以下に郵送申込みとインターネット申込みの違いを簡単にまとめてみました、インターネット申込みの方が明らかに時間的なメリットが大きいと思います。

| ■申込み方法による違い | ||

| 郵送申込み | インターネット申込み | |

| 受験案内の入手 | 返信用封筒を作成して、郵送で試験センターへ受験案内及び申込書を請求する必要がある。 | オフィシャルサイトにPDF文書で掲載されるのでそちらを入手すれば良い。 |

| 受験申込 | 受験申込書、受験資格証明書等様々な書類(紙媒体)を簡易書留郵便で送付する必要がある。 | 書類は画像等デジタルデータで用意し、申込専用ページで申し込み可能。 |

| 受験手数料の支払い | 専用の受験手数料払込用紙により、郵便局・ゆうちょ銀行の貯金窓口から払込み。 | 画面の案内に従い、支払い方法を選択・入力。クレジットカードまたはコンビニ/銀行ATM(Pay-easy)で支払い可能。 |

インターネット申込みは、オンライン申込決済手数料が必要な点が目立つのですが、郵送申込みの場合にも「払込みに係る手数料+簡易書留料金+郵便料金」が掛かるので、実は金額的な負担は大差ないです。

PCやスマホでの申し込みに抵抗がない方は、ぜひインターネット申込みを活用する事をお勧めいたします。

社労士試験当日の流れ

試験日・試験時間

試験日は例年8月の第4又は第5日曜日です。約7時間の結構な長丁場となります(途中お昼休憩等ありますが)ので、体調管理には十分注意して下さい。

| 着席時刻 | 試験時間 | 出題形式 |

| 10:00 | 10:30~11:50( 80分) | 選択式 |

| 12:50 | 13:20~16:50(210分) | 択一式 |

上記の時間割をご覧になって気になる事はないでしょうか・・・。午後の試験が12:50~16:50になっていますので、「トイレどうすんの?!」という心配がないでしょうか、お手洗いがとっても近い管理人にとっては超大問題です(笑)。

もう少し細かい時間割は以下の通りとなっており、試験開始後・終了直前の時間帯を除いて実は試験中のトイレ退室・再入場がOKです。

| タイムライン | 午前 | 午後 |

| 着席時刻 | 10:00 | 12:50 |

| 注意事項説明・試験開始準備 | 10:00~10:30 | 12:50~13:20 |

| 試験開始 | 10:30 | 13:20 |

| 退出禁止時間(試験開始後) | 10:00~11:10 | 12:50~14:10 |

| 退出禁止時間(試験終了前) | 11:40~11:50 | 16:40~16:50 |

| 退出可能時間(トイレ・飲水可) | 11:10~11:40 | 14:10~16:40 |

| 試験終了時刻 | 11:50 | 16:50 |

| お昼ご飯 | 11:50~12:50 | |

試験会場

車・バイク・自転車での来場は禁止ですから、公共交通機関を利用しましょう。試験会場の開場時刻は09:30ですが、混雑を考慮して早めの会場到着を心がけて下さい。

首都圏を除くと試験会場が限定されていますので、お住まいの地域によっては前泊が必要なケースもあるかと思いますから、前もって余裕を持って会場へ向かいましょう。

住所の変更などやむを得ない事情により試験地の変更を行なう場合は、6月17日 17:30までに予め試験センターへ問い合わせの上、簡易書留郵便により所定の申請用紙(※決まった様式があります)を提出しましょう。

| 試験地 | 試験会場名 |

| 北海道 | 北海道自治労会館 |

| 札幌プリンスホテル | |

| 星槎道都大学 | |

| 宮 城 | 東北学院大学 土樋キャンパス |

| 群 馬 | Gメッセ群馬 |

| 共愛学園高等学校 | |

| 埼 玉 | JA共済埼玉ビル |

| TKP大宮駅西口カンファレンスセンター | |

| TKP大宮ビジネスセンター | |

| 労働大学校 | |

| 千 葉 | TKPガーデンシティ千葉 |

| 国際トラベルホテルブライダル専門学校 | |

| 開智国際大学 | |

| 東 京 | ベルサール新宿グランド |

| ベルサール新宿セントラルパーク | |

| ベルサール渋谷ガーデン | |

| ベルサール汐留 | |

| TKP新橋カンファレンスセンター | |

| TOC五反田メッセ | |

| ホテルイースト21東京 | |

| 日本大学 三軒茶屋キャンパス | |

| 日本大学豊山中学校・高等学校 | |

| 武蔵大学 江古田キャンパス | |

| 実践女子大学 日野キャンパス | |

| 東京流通センター | |

| NTT中央研修センタ | |

| 神奈川 | TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口 |

| TKPガーデンシティ横浜 | |

| パシフィコ横浜 | |

| 石 川 | 金沢医療技術専門学校 |

| TKP金沢カンファレンスセンター | |

| 静 岡 | ツインメッセ静岡 |

| 愛 知 | 名古屋市中小企業振興会館 |

| Aichi Sky Expo(愛知国際展示場) | |

| 京 都 | 国立京都国際会館 |

| 京都市勧業館みやこめっせ | |

| 大 阪 | コングレコンベンションセンター |

| 天満研修センター | |

| 関西大学千里山キャンパス 第1学舎 | |

| 関西大学千里山キャンパス 第2学舎 | |

| 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス | |

| 兵 庫 | 甲南大学 岡本キャンパス |

| 神戸市外国語大学 | |

| 岡 山 | TKPガーデンシティ岡山 |

| 岡山国際ホテル | |

| 広 島 | 広島サンプラザ |

| 香 川 | 英明高等学校 亀岡学舎 |

| 福 岡 | 博多国際展示場&カンファレンスセンター |

| 九州産業大学 | |

| 熊 本 | 熊本学園大学 |

| 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター |

試験当日の持ち物・注意事項

持ち物・注意事項は一般的な資格試験と遜色ありません。筆記用具は万が一の場合に備えて正・副の2セット持っていくと安心だと思います。時計は時間配分のペースメーカーになるので持ち込み必須と言えますが、通信機能を持ったものは許可されません(※アップルウォッチ等は駄目だと思っておきましょう)。

携帯電話・スマホについては厳し目のルールが記載されていますので、あらぬ疑いをか掛けられれないように基本的に電源は絶対OFFにしておきましょう。

| ■試験当日机上に置けるもの |

|

| ■その他注意事項等 |

|

| ■携帯電話等の電子機器について |

|

社労士試験の試験科目・合格基準

試験科目と配点

午前の選択式は80分で8問、午後の択一式は210分で70問解くことになりますので、回答にかなりの速度を要求されます。

| 試験科目 | 選択式(配点) | 択一式(配点) |

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問 (5点) |

|

| 健康保険法 | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 厚生年金保険法 | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 国民年金法 | 1問 (5点) |

10問 (10点) |

| 合計 | 8問 (40点) |

70問 (70点) |

| ■補足事項 |

|

合格基準

社労士試験は何点以上得点したら合格ではなく、成績上位◯◯%を合格させる相対評価となっています。そのため、合格基準点は毎年調整が入るのが特徴です。

合格基準点は「選択式」「択一式」それぞれの総得点が◯◯点以上という基準に加え、科目毎にも◯◯点以上といういわゆる足切り点が設定されますので、まぐれでの合格はまず無いと考えた方が良いでしょう。

2021年社労士試験の合格基準点を参考までに記載しておきます(合格基準点は合格発表日に公表されます)。

- 合格基準

- 選択式試験は、総得点24点以上かつ各科目3点以上

(ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」は1点以上「国民年金法」は2点以上)である者 - 択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上

- 配点

- 選択式試験は、各問1点とし1科目 5点満点、合計40点満点とする

- 択一式試験は、各問1点とし1科目10点満点、合計70点満点とする

※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから昨年度試験の合格基準を補正したものである

社労士試験の合格発表日

合格発表は例年11月上旬に行われます。合格者の受験番号は、官報及び試験センターオフィシャルサイトに掲載されます。

社会保険労務士試験の学習期間は6ヶ月~1年程度とされており、数ある国家資格の中でも比較的長期の学習を要する資格です。受験案内の申請 → 申込み → 本試験迄の期間はあっという間に過ぎ去ってしまうので、勉強に集中しすぎて申込忘れ等ないようにしっかりと日程を意識して下さいね。

社労士試験は受験資格がありますので、門戸の広い資格とは言い難い面があるのですが、その分一定の受験資格を設けている分資格の持つ権威性は高いと言えますので、是非取得を目指して頂きたいと思います。

合格基準は毎年調整が入りますが、概ね全体の65%程度が合格ラインに設定される傾向にあります。そのため、少なくとも70%以上はコンスタントに得点出来る実力を身に着けておく必要があります。

社労士の基礎知識

社労士の基礎知識 社労士の試験情報

社労士の試験情報 通信講座の選び方

通信講座の選び方 条件で選ぶ通信講座

条件で選ぶ通信講座 講座徹底レビュー

講座徹底レビュー